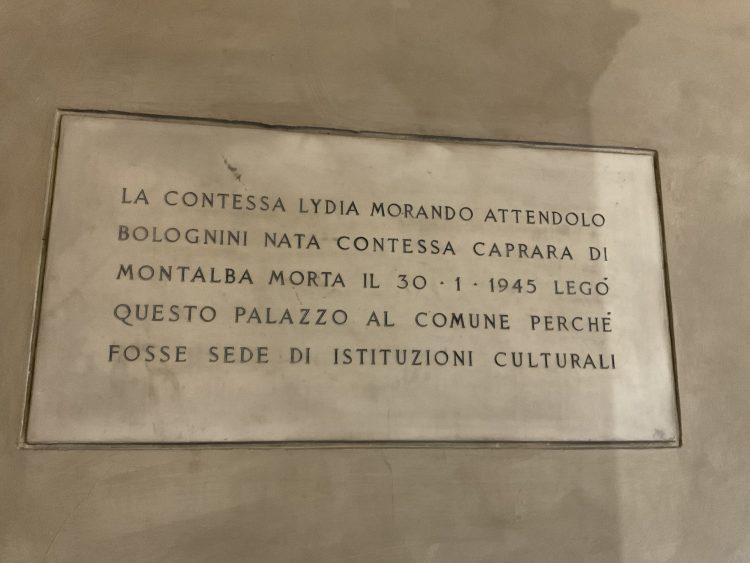

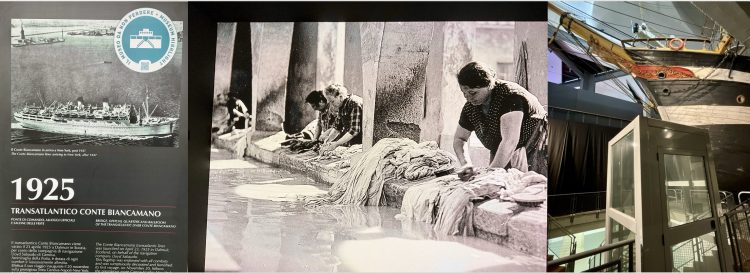

Nel palazzo in cui visse la contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini, si stanno realizzando i suoi desideri, dopo aver lasciato la sua proprietà al Comune a condizione che vi si svolgessero eventi culturali. Abbiamo visitato la mostra Fata Morgana. Memoria dell’invincibile, che racconta un’inchiesta specifica, condotta con il consenso della Curia di Milano. La Curia non partecipò all’inchiesta, ma l’opera è ancora conservata nella Biblioteca Trivulziana.

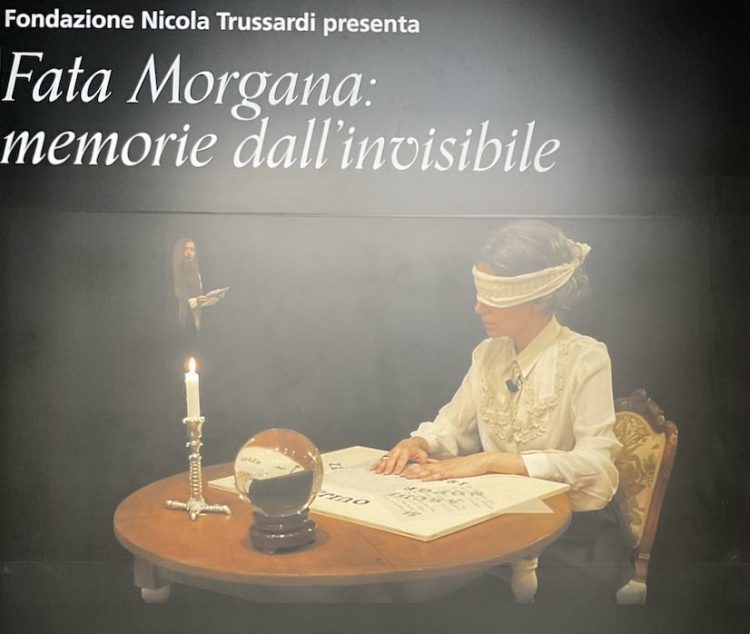

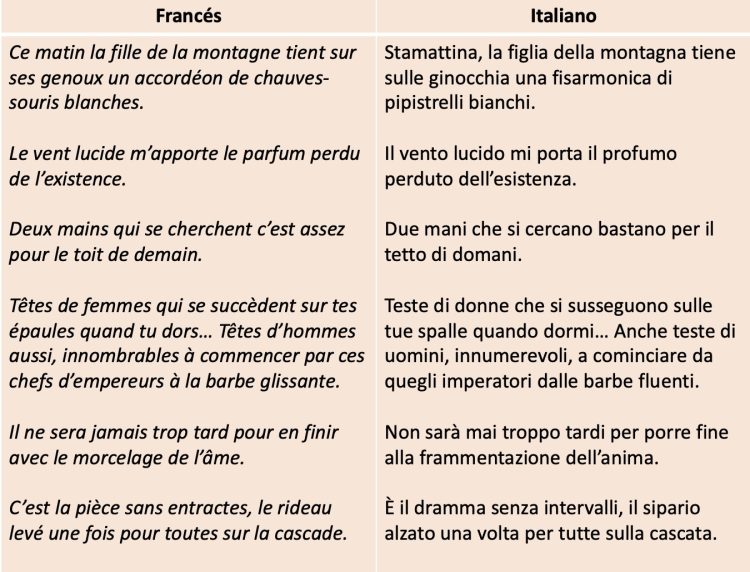

Organizzata dalla Fondazione Nicola Trussardi, il titolo si ispira alla Fata Morgana, tratta dai racconti di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, e alla poesia di André Breton, una poesia che ci aiuta a comprendere meglio lo spirito del tempo. Esploreremo sei passaggi per comprendere questa mostra, attraverso la lettura della poesia di Breton, e per capire che Breton si ispirò all’opera della contessa Morante e degli artisti che si staccarono dal costrutto sociale dominante e liberarono il loro inconscio, separato dalla coscienza umana, per creare qualcosa di nuovo: quel rapporto tra surrealismo e spiritualismo. Inoltre, molti di questi artisti non erano surrealisti; furono confinati in ospedali psichiatrici, ma ebbero il merito di ricevere messaggi dagli spiriti che li istruivano sul da farsi.

Fata Morgana non si legge, si attraversa. È una poesia che ci costringe a riflettere su ciò che non vediamo, su ciò che non viene detto, su ciò che rimane. E in quell’atmosfera -ricca di simboli, metafore e interrogativi- si svela un tempo in cui le donne sognavano, resistevano e creavano dai margini.

La Mostra riunisce opere di scrittrici, medium, mistiche, ipnotiste, filosofe, veggenti, personaggi storici e artiste contemporanee. Le opere riunite ci fanno capire che sono state create sotto l’influenza di effetti paranormali, di estasi. Breton presentò al mondo dell’arte molti degli artisti le cui opere sono esposte attraverso il suo saggio Il messaggio automatico, pubblicato nel 1933.

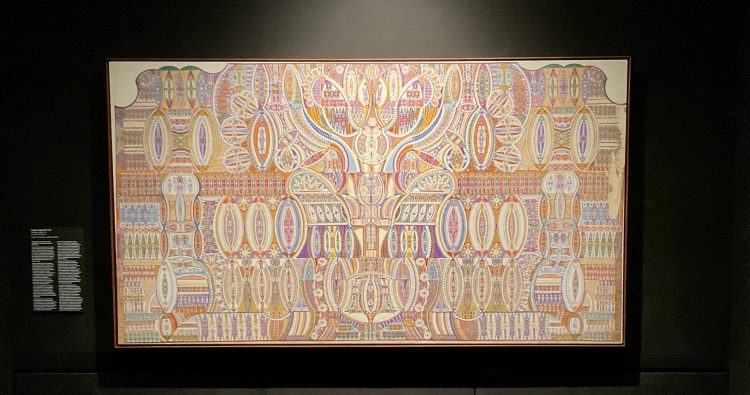

Uno degli artisti inclusi da Breton nel suo saggio fu Augustin Lesage (1876–1954). Augustin era un minatore e artista autodidatta, una delle figure più importanti dell’Art Brut. Nel 1911, mentre lavorava in miniera, udì delle voci. Le voci gli annunciavano che un giorno sarebbe diventato pittore. Queste esperienze paranormali divennero sempre più frequenti, tanto che credeva di essere guidato dagli spiriti, tra cui la sorella defunta e alcuni personaggi storici.

Lesage utilizzava una tecnica di disegno automatico, che permetteva alla sua mano di essere guidata da forze invisibili. Le sue opere presentano grandi tele con disegni intricati e asimmetrici, architetture fantastiche e figure stilizzate, tutte perfettamente armoniose e dettagliate. La cosa sorprendente è che Lesage non aveva una bozza o un progetto pronto; era convinto che la sua mano fosse guidata da una canalizzazione diretta dal regno degli spiriti.

Perché le donne?

Perché la storia dell’arte medianica è una storia di donne. Nell’Ottocento, l’immagine delle donne era quella di esseri puri, dolci ed emotivi, meno razionali degli uomini e quindi più predisposti a percepire il mondo spirituale. Lo spiritismo offrì alle donne l’opportunità di acquisire una nuova centralità, sfidando le strutture patriarcali e i dogmi religiosi. Non è difficile comprendere come molte artiste appartenenti ai movimenti femministi dell’epoca evocassero i miti del matriarcato; erano donne allo stesso tempo venerate e marginalizzate dalla società.

Il dipinto di Aloïse Corbaz (1886–1964), Carrousel Fait Tourner la Tête, ci presenta Aloïse, un’artista svizzera che trascorse gran parte della sua vita in un ospedale psichiatrico dopo aver ricevuto una diagnosi di schizofrenia. Fu proprio in ospedale che scoprì il suo talento, creando le sue opere con qualsiasi materiale riuscisse a trovare.

Negli anni ’60, Judy Chicago sviluppò un’originale teoria dell’astrazione che collegava il suo lavoro alla tradizione dell’arte femminile, in cui i manoscritti miniati di Tubinga andavano di pari passo con i sensuali fiori di Georgia O’Keefe. Chicago si riferisce all’iconografia del ginocentrismo come a un “nucleo immaginario”, ovvero una visione del mondo e delle relazioni sociali incentrata esclusivamente sul punto di vista femminista, che esclude tutto ciò che è maschile. In questo immaginario, combinava riferimenti anatomici con una tensione spirituale ispirata a figure storiche e mitologiche come divinità primordiali, eroine matriarcali, sante visionarie e regine spietate. Nel corso degli anni, Chicago ha incluso altre artiste come Hilma af Klint e Georgina Houghton nella sua storiografia femminista. È stata anche fonte di ispirazione per giovani artisti.

Le voci dello spirito

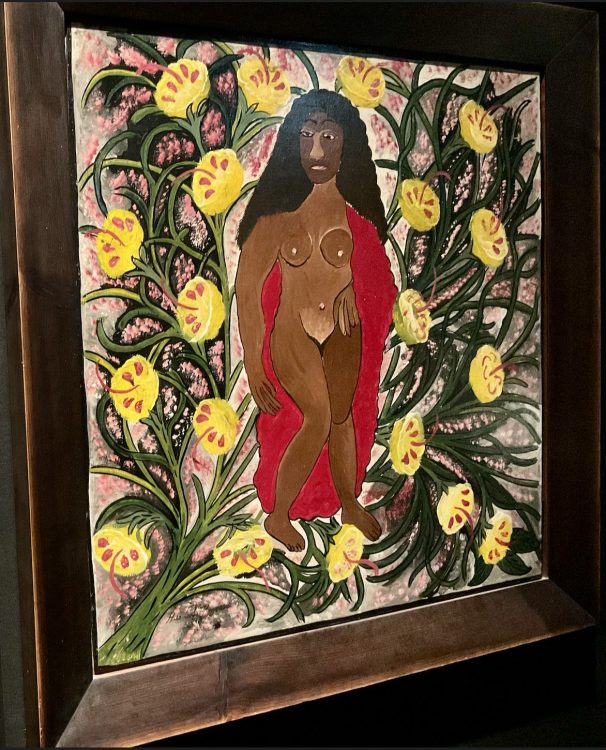

Molti artisti hanno cercato nell’arte un’espressione delle loro visioni interiori. Una di queste è Anna Zemánková, i cui dipinti presentano disegni floreali creati ascoltando voci ultraterrene. Altre, come Minnie Evans, hanno creato le loro opere grazie a visioni divine. La predicatrice Gertrude Morgan considerava le sue opere un atto di devozione, riferendosi spesso ai suoi dipinti come “la sposa di Cristo”. Corita Kent, una suora che lasciò il convento, è un’artista nota per le sue serigrafie, che fondevano religione e attivismo.

Giulia Andreani, pittrice italiana residente a Parigi, evoca il passato con una prospettiva femminile. Utilizza il grigio di Payne per riprodurre o modificare dettagli di fotografie d’archivio e ricordi personali. Il suo processo di pittura su fotografie produce un senso di disorientamento temporale e permette all’artista di esplorare gli strati di memoria contenuti nell’immagine. L’opera Conservative Ghost risale all’epoca delle suffragette britanniche del Novecento ed è ispirata a Madge Gill, un’artista autodidatta influenzata dal suo spirito guida, Myrninerest. Gill ha prodotto un’arte plasmata dal trauma, dallo spiritualismo e dal desiderio di accedere a regni ultraterreni. In quest’opera, l’artista esplora le affinità tra femminismo e spiritualismo come forme di resistenza ed emancipazione. Queste idee sono cristallizzate nell’immagine surreale di una donna che tiene in mano un fumetto, raffigurante un bambino che piange. Vengono rappresentati il peso della maternità e il peso delle aspettative sociali che gravano sul ruolo di madre. Come suggerisce il nome, l’opera si riferisce alle strutture sociali, politiche ed economiche del passato che continuano a plasmare il presente. Il dipinto è un invito a riflettere sugli intrecci tra storia, genere e memoria.

Giulia Andreani, pittrice italiana residente a Parigi, evoca il passato con una prospettiva femminile. Utilizza il grigio di Payne per riprodurre o modificare dettagli di fotografie d’archivio e ricordi personali. Il suo processo di pittura su fotografie produce un senso di disorientamento temporale e permette all’artista di esplorare gli strati di memoria contenuti nell’immagine. L’opera Conservative Ghost risale all’epoca delle suffragette britanniche del Novecento ed è ispirata a Madge Gill, un’artista autodidatta influenzata dal suo spirito guida, Myrninerest. Gill ha prodotto un’arte plasmata dal trauma, dallo spiritualismo e dal desiderio di accedere a regni ultraterreni. In quest’opera, l’artista esplora le affinità tra femminismo e spiritualismo come forme di resistenza ed emancipazione. Queste idee sono cristallizzate nell’immagine surreale di una donna che tiene in mano un fumetto, raffigurante un bambino che piange. Vengono rappresentati il peso della maternità e il peso delle aspettative sociali che gravano sul ruolo di madre. Come suggerisce il nome, l’opera si riferisce alle strutture sociali, politiche ed economiche del passato che continuano a plasmare il presente. Il dipinto è un invito a riflettere sugli intrecci tra storia, genere e memoria.

Goshka Macuga (1967) è un’artista polacca con sede a Londra, nota per il suo lavoro multidisciplinare, che comprende scultura, installazione, fotografia e performance. L’opera Madame Blavatsky (2007) immagina l’aristocratica russa dell’XI secolo, fondatrice della Società Teosofica, come uno spirito colto in un momento di estasi. Sospesa tra due sedie, fa riferimento ai suoi presunti poteri di levitazione e alla sua convinzione che gli stati di trance fossero portali creativi. Le sue mani e il suo viso, scolpiti nel legno, evocano l’iconografia religiosa; i suoi abiti viola e neri evocano lutto e misticismo.

Non solo hanno creato dipinti: c’è anche Giuseppe Versino, un artista autodidatta noto per le sue straordinarie creazioni durante la sua degenza in un manicomio. Collezionava tessuti, li disfaceva, li annodava e li intrecciava in tuniche, pantaloni, cappelli, borse e persino stivali. Pur non essendo funzionali, sono espressioni artistiche; denotano grande pazienza e ingegno, oltre a un naturale senso del design. Come è stato notato, “è una testimonianza sorprendente della resilienza creativa che può emergere anche nelle circostanze più difficili”. Le sue opere sono state conservate dal professor Antonio Marro, membro del personale del manicomio, che ne ha riconosciuto il valore artistico e le ha donate al museo universitario. Attualmente sono ospitate al MAET (Museo di Antropologia ed Etnografia) e al Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso di Torino.

Intervista con la Guida della Fondazione Trussardi

Qual è la sua opinione su questa mostra?

È una mostra molto complessa perché affronta temi in cui non si sa mai se credere pienamente o meno. Tuttavia, è interessante vedere come, nel tempo, gli stessi temi siano stati affrontati da così tante persone diverse. È interessante vedere come così tante persone di epoche diverse siano state in grado di dare voce agli stessi temi. Per me, l’arte contemporanea in generale è bella perché ti spinge ad affrontare temi e, diciamo, anche a mettere in discussione cose che già sai, a interrogarti, a porti molte domande. In generale, mi piace sempre molto lo spirito della Fondazione perché c’è molta arte contemporanea e, in generale, i temi che affronta generano molto dialogo, che è ciò che personalmente apprezzo molto.

Ma sono per lo più temi irrisolti, giusto?

Non sempre, in questo caso, come in molti casi, sono temi irrisolti perché sono temi che lasciano molte incognite. Non sappiamo se siano reali, se siano persone che parlano davvero con gli spiriti oppure no. In altri casi, invece, si tratta di argomenti chiusi, come la rappresentazione che abbiamo visto oltre la scultura con la donna della terra. In ogni caso, il tema del femminicidio è un tema di attualità, quindi anche semplicemente affrontandolo, cerchiamo di portarlo nella contemporaneità e di creare sempre dialogo e dibattito sulle questioni.

Ma prima non si parlava di femminicidio, vero?

Certamente meno, sicuramente meno. Diciamo che negli ultimi anni è un tema che è venuto alla luce. Lo spiritualismo era un argomento di cui in realtà sapevo poco, perché gli artisti sono poco conosciuti. Grazie alla Duchessa Morando, che era molto nota all’inizio del XX secolo. Allo stesso tempo, questi sono argomenti che non sempre vengono affrontati. Ma è interessante vedere che ci sono ancora persone che lavorano su questi temi e che sono affascinate da queste realtà mistiche.

Ma la Fondazione è anche molto coraggiosa nel realizzare una mostra di questo tipo, perché apre davvero un dibattito, non è vero?

È questo il bello della Fondazione Trussardi. Ho lavorato anche alle ultime due mostre, quella di Nari Word e quella di Diego Marcon. Il modo in cui scelgono di esporre l’arte contemporanea, soprattutto la capacità di metterla in dialogo con i luoghi che la ospitano, porta alla creazione. Diciamo che i luoghi in cui sono collocate spesso amplificano ulteriormente la drammaticità di alcune opere. Ad esempio, l’opera di Marcon in quella sala affrescata e quel lampadario ne aumentano sicuramente la potenza, così come altre opere.

Due anni fa, Diego Marcon ha esposto al Teatro delle Marionette. Lì, le sue opere sono state amplificate al massimo perché, all’interno di un teatro, le opere di un artista contemporaneo sono ancora più drammatiche di quanto potrebbe essere un’opera di Marcon, che già evoca tanta drammaticità nelle sue opere.

Conclusioni

Questa mostra, che include opere d’arte contemporanea, ci invita a discutere temi che sono stati ripetutamente affrontati nel corso della storia. Fata Morgana ci aiuta a situarci nella nostra natura e, soprattutto, nel trascendente — quello spazio di cui sappiamo poco e a cui molti di noi non possono accedere, intrappolati nella nostra materialità e struttura mentale.

Fu la Duchessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini che, nel pieno della guerra, diede inizio a questa indagine sull’intangibile nell’arte contemporanea. Il suo non fu un gesto archeologico; fu visionario. E oggi, in una città che ancora esita di fronte all’invisibile, quella visione si riattiva come un incantesimo.

Perché ciò che non si vede ci costituisce. E l’aria del suo tempo -segnata dal crollo delle strutture maschili dominanti- è sorprendentemente simile a quella che respiriamo oggi. Quando i modelli consolidati vacillano, emerge l’altra metà della cultura mondiale: quella femminile, intuitiva, spirituale, resistente.

La Fondazione Trussardi riprende quel gesto e lo rilancia nel presente. Fata Morgana non è solo una mostra: è un segnale. Ci dice che stiamo entrando in un nuovo periodo dello spirito umano. Un tempo in cui la felicità non si misura più solo nella materia, ma nella capacità di ascoltare ciò che ci manca. Fata Morgana ci mostra un frammento di quel nuovo: un’arte che non descrive il mondo, ma lo trasforma.

GALERÍA DE FOTOS