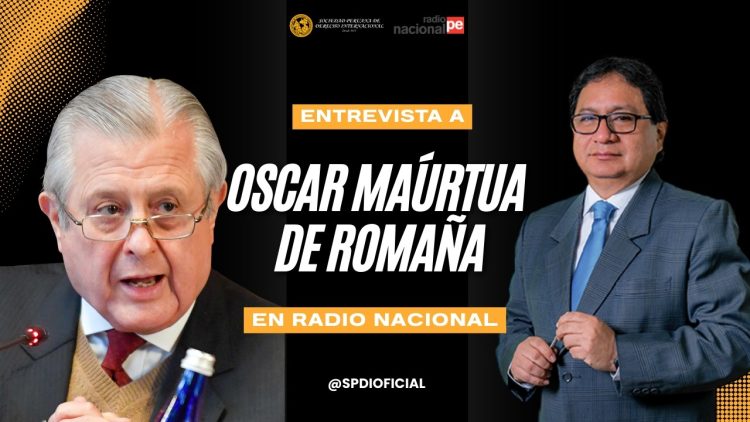

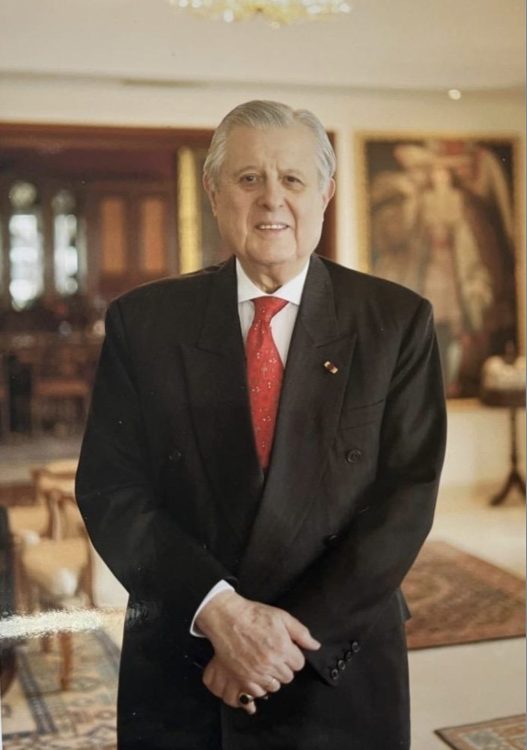

En esta entrevista, el Embajador Maurtua ofrece un análisis profundo sobre el papel de la diplomacia en el contexto global actual, abordando temas clave que impactan directamente la gestión del Estado y la proyección internacional del Perú. Su enfoque proporciona una perspectiva integral sobre las oportunidades y desafíos que enfrenta el país en un mundo en constante transformación.

Desde su experiencia como diplomático de carrera, reflexiona sobre la necesidad de fortalecer las relaciones internacionales para impulsar el desarrollo nacional y posicionar estratégicamente al Perú en la escena global. Sus respuestas destacan la importancia de un marco diplomático sólido que articule intereses nacionales con dinámicas internacionales, permitiendo una mejor integración del país en procesos económicos y políticos de largo plazo.

1. ¿Cómo vislumbra el presente año 2025 a nivel global y regional?

Desde una perspectiva global, se puede analizar esta proyección desde dos enfoques: uno, en la consolidación de un nuevo orden internacional; y dos,en los retos y desafíos que son cada vez más complejos y que afectan a la sociedad mundial en su conjunto. Respecto al primer punto, el 2025 se perfila como un año signado por la transición hacia un nuevo equilibrio de poder, donde la multipolaridad definirá las relaciones entre los Estados. Los bloques tradicionales como Estados Unidos, China o Rusia, seguirán compitiendo por tener mayor influencia frente a los demás actores, mientras emergen liderazgos regionales en el Asia-Pacífico, África y América Latina.

No podemos dejar de mencionar el surgimiento de la agrupación denominada BRICS (denominado así por las iniciales de los países que la conforman: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y que se ha visto incrementada por la incorporación de Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Argentina y Arabia Saudí (cabe resaltar que el Presidente argentino Javier Milei comunicó que su país no se uniría al bloque). Sus afanes por sustituir al dólar como moneda de cambio mundial no se vislumbran que se logren en el mediano plazo.

En cuanto a África, que sigue siendo beneficiada por la cooperación China, se percibe aún bajo una visión extractivista. No obstante, la abundancia de petróleo en Nigeria, Guinea Ecuatorial, entre otros; si bien han generado momentos de riqueza y abundancia, no ha consolidado una redistribución beneficiosa para la población. Las expectativas peruanas se cifran en torno a las naciones árabes del Golfo, tales como Qatar, Kuwait, Bahréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos, que son lideradas por el añejo reino de Arabia Saudita, que por sus reservas petroleras y antigüedad monárquica, constituye un aliado que hay que privilegiar en las relaciones regionales.

2. En ese contexto, ¿cómo se ubica la agenda mundial del Perú?

Sin duda, temas clave como la inteligencia artificial, la sostenibilidad ambiental, la lucha contra el cambio climático, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, así como las disputas comerciales entre grandes potencias, serán las principales cuestiones para abordar en la agenda nacional del Perú. Cabe resaltar, que la tensión entre el multilateralismo y los crecientes nacionalismos (revestidos de tendencias autoritarias y exacerbación populista) han comenzado a incidir en la capacidad estatal para enfrentar ciertos desafíos globales.

Frente a estos escenarios, el Perú tiene una oportunidad única para fortalecer su liderazgo en espacios regionales y multilaterales, tales como la Alianza del Pacífico (AP), la Comunidad Andina (CAN) o el propio Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), que ha dejado como legado una mayor visibilidad internacional de nuestro país, que ahora debe traducirse en propuestas de comercio inclusivo, digitalización, lucha contra la informalidad y la sostenibilidad, entre otros. Además, este 2025 representa una coyuntura clave para fortalecer las alianzas estratégicas con los países que conforman el Asia-Pacífico, especialmente con China, Japón, Corea del Sur y las economías de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático); actores fundamentales en el comercio y la inversión en nuestra región.

Me gustaría poner énfasis en que nuestro país debe asumir un liderazgo renovado en temas como la gobernanza climática, especialmente en áreas vinculadas con la Amazonía, la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos hídricos.

3. Se ha podido constatar que el 2025 será un año de elecciones en la región, como es el caso de Chile, Bolivia y Ecuador, mientras que en el Perú será un año preelectoral. ¿Qué visión tiene al respecto?

En efecto, se celebrarán comicios presidenciales en Ecuador, Chile y Bolivia, pero también en Honduras y Haití, este último con graves repercusiones – dada su condición de Estado Fallido – tanto para América Latina como para Estados Unidos. Además, habrá elecciones legislativas en Argentina y Venezuela – que celebra también votaciones locales al igual que Uruguay – así como sufragios judiciales en México. Lo que quiero enfatizar con esto es que América Latina en su conjunto atravesará un trienio electoral (hasta 2027) que puede reconfigurar su panorama político en general. Más aún, si se tiene en cuenta la gravitación de que Donald Trump acaba de asumir ya la presidencia de los Estados Unidos.

Ahora bien, mi análisis se centra en que los giros ideológicos han dejado de ser ya la razón principal que guía el voto del ciudadano. Los resultados del 2023 y del 2024, demuestran que ya no van más los llamados giros a la izquierda o a la derecha. Incluso, algunos autores señalan que la dicotomía contemporánea es entre “soberanistas” y “globalistas”. En tal sentido, la población vota motivada por otras razones, tales como la pérdida del poder adquisitivo, la angustia ante la inseguridad ciudadana (tema de dramática preocupación en el Perú, donde la alta delincuencia criminal ha sido calificada como “terrorismo urbano”), la corrupción, el bienestar social, entre otros temas fácticos, que impactan directamente en el ciudadano de a pie.

4. Hay voces que expresan preocupación por la significativa presencia de inversiones chinas en el Perú, como sucede con el Puerto de Marcona, el Puerto de Chancay, el sector energético, el potencial tren bioceánico, entre otros. ¿Cómo está regulando el Estado peruano dichas intervenciones?

Aquí hay que aclarar dos puntos esenciales. En primer lugar, la relación entre el Perú y China es un ejemplo significativo de cooperación económica basada en el beneficio mutuo. China es uno de los principales socios comerciales del Perú y uno de los principales inversionistas en sectores clave como la minería, la infraestructura o el sector energético. Solamente entre enero y septiembre de 2024, las exportaciones peruanas hacia el gigante asiático alcanzaron los 18,877 millones de dólares, lo cual implica un aumento cercano al 11% respecto al mismo periodo en el 2023. Estos envíos representaron cerca del 32% del total de las exportaciones peruanas, lo cual refleja la confianza que las empresas chinas tienen en el potencial de la economía peruana, así como el interés del Perú en diversificar y fortalecer su base productiva.

Justamente, esto último es un pilar esencial de nuestra política exterior, que consiste en la ampliación y diversificación de mercados internacionales, razón por la cual contamos, a la fecha, con 22 Tratados de Libre Comercio (TLC) según fuentes de Comex Perú al 2024. Por tanto, no es cierto que el Perú busca únicamente atraer inversiones chinas o viceversa. Conozco muy bien la empresa minera Volcan, y para el caso del Megapuerto de Chancay, el Perú presentó la realización de este proyecto de infraestructura a compañías estadounidenses y europeas; no obstante, ninguna de ellas estuvo interesada, más si se interesó la empresa estatal china Cosco Shipping. Por tanto, el Perú puede promover esfuerzos en diversificar sus proyectos. Ahora, para alcanzar este propósito, es necesario brindar la seguridad jurídica y estabilidad política, para que dichas compañías se animen a invertir en el Perú. En segundo lugar, respecto al tema de la regulación, el Perú cuenta con un marco normativo claro y sólido para regular las inversiones extranjeras. No obstante, es crucial que las autoridades peruanas las hagan respetar. El Estado peruano cuenta con el Ositran – organismo regulador de la infraestructura de transportes – que es el encargado de regular las tarifas máximas y de exigir el cumplimiento de estándares mínimos de calidad. Por tanto, es indispensable que las empresas acaten tales disposiciones, pues se trata de concesiones portuarias; la infraestructura es del Estado peruano, pero la concesión es de operadores privados.

Particular énfasis pongo en el sector energético – que ha levantado mayores temores respecto a la influencia china en nuestro país – que también está regulado en nuestro país, en este caso por el Osinergmin. Ello implica que las tarifas no dependen directamente de las empresas, sino del propio ente regulador. Además, se han aprobado ciertas condiciones para este sector, por ejemplo, la empresa Luz del Sur no puede contratar con otras generadoras de nacionalidad china (o que pertenezcan a su grupo económico) sin antes haber hecho una convocatoria abierta a otras compañías. Sin embargo, existen riesgos latentes, tanto verticales como horizontales, que deben ser debidamente abordados por Indecopi.

Por lo expuesto, estoy convencido de que el Perú debe guiar su política exterior bajo el enfoque de la Neutralidad Activa, que se caracteriza por adoptar una postura pragmática y equilibrada, priorizando los intereses nacionales sin alinearse política ni ideológicamente con potencias.

5. La juramentación de Trump acaba de realizarse en recientes días, por tanto, ¿qué impresión le merece lo que ha anunciado respecto a los migrantes, la adhesión o posible compra de Groenlandia, la supuesta incorporación de Canadá, así como el control del Canal de Panamá?

Considero que la frase “Estados Unidos no necesita a Latinoamérica, sino que la región los necesita a ellos”, nos dice mucho sobre la citada relación.

Considero que la frase “Estados Unidos no necesita a Latinoamérica, sino que la región los necesita a ellos”, nos dice mucho sobre la citada relación.

Cabe resaltar que, con anterioridad, Trump ha realizado una serie de discursos que yo calificaría como “confrontacionales”, pero que no carecen de sentido si lo enmarcamos en un panorama más amplio.

En el plano interno, por mencionar un ejemplo, un fuerte sector de la clase trabajadora estadounidense ha votado por Donald Trump, lo cual es llamativo si tenemos en cuenta que el Partido Demócrata solía representar los intereses de este sector. Ello se debe, en parte, a los desafíos cada vez mayores que le ha impuesto la presencia China en el sector manufactura, en el comercio internacional o en la inversión extranjera. En términos generales, el discurso del “Make America Great Again” (MAGA) engloba una serie de lineamientos que buscan reposicionar y fortalecer a los Estados Unidos en el plano interno y externo, así como bonificar a su clase trabajadora y revitalizar su poder.

Respecto al tema de los migrantes, Trump ha anunciado la futura concreción de políticas más estrictas en los asuntos migratorios. Cabe resaltar que ello tiene implicancias directas sobre los derechos humanos. Si bien un Estado tiene la soberanía para controlar sus fronteras, las políticas que se implementen no pueden violar normas de derechos humanos, ni fomentar la discriminación, por motivos de nacionalidad, raza o religión.

Respecto al interés expresado por Trump sobre adquirir Groenlandia – un territorio autónomo bajo soberanía del Reino de Dinamarca – plantea cuestiones fundamentales en torno a la soberanía territorial. Bien que la Carta de las Naciones Unidas (1945), en su artículo 2.4 prohíbe la “amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, así como la Resolución 1514 (XV) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declara el derecho de los pueblos a la autodeterminación, lo que incluye a la población de Groenlandia. Es preciso señalar que, durante las últimas semanas, el primer ministro de Groenlandia ha retomado las conversaciones con el Reino de Dinamarca para exigir su completa independencia, teniendo en cuenta que figura como un territorio autónomo del país europeo. Cualquier intento de compra sin el consentimiento de Dinamarca o de los habitantes de Groenlandia, violaría los principios del derecho internacional. La soberanía no es una mercancía transferible, sin la expresa voluntad de los pueblos implicados.

El tema de Canadá es quizás el punto más controversial de las declaraciones de Trump, teniendo en cuenta la cercanía y los vínculos históricos, políticos y económicos que mantiene Estados Unidos con esta nación vecina y aliada. No obstante, la idea de «incorporar» a Canadá como el 51° Estado de los EE.UU., carece de fundamento legal y político, pues se contrapone al propio derecho internacional, en específico, al principio de soberanía y al principio de no intervención.

Finalmente, en torno al control del Canal de Panamá, cualquier intento unilateral de efectuar esta propuesta, iría en contra de los acuerdos históricos que se establecieron hace varios años atrás como el Tratado Torrijos-Carter (1977), que garantiza el control absoluto del Canal de Panamá por parte del país homónimo desde 1999. Además, asegura la neutralidad del Canal para el uso pacífico por parte de todas las naciones. Reitero que cualquier acción unilateral de los Estados Unidos por controlar el Canal, sería una violación flagrante de los tratados internacionales y pondría en riesgo la paz regional.

6. Hasta el momento, Trump no se ha reunido con el Presidente electo de Venezuela Edmundo Gonzáles Urrutia. ¿Considera posible que llegue a concretarse dicho encuentro?

Debo resaltar que el Sr. Gonzáles fue invitado a la toma de posesión. Fue acompañado por el Senador Rick Scott. Por otro lado, no es ningún secreto que la Administración Trump aún no tiene decidido la política que guiará las acciones con Venezuela. Incluso, se habla de dos bandos dentro del propio Ejecutivo, uno que reclama mayores sanciones y una continuidad con lo que se ha venido realizando; mientras que otro sector se orienta por una aproximación hacia el Gobierno de Maduro, con el propósito de combatir la crisis migratoria y asegurar el suministro de petróleo. Frente a esta dicotomía, la mayor certeza que se tiene es el pragmatismo de Trump en su política exterior, y que su prioridad será detener el tráfico de drogas, la cuestión de los migrantes irregulares y el alejamiento de Venezuela con China y Rusia.

7. El grave problema de corrupción y de seguridad delincuencial que afronta el Perú fue dimensionado décadas atrás, a nivel internacional, en la Cumbre de las Américas (2018), donde se diseñó, además, una estrategia contra la corrupción; luego, en el ámbito andino, se realizó un encuentro regional con el mismo propósito (2024) y añadió el objetivo de fortalecer los canales de cooperación contra dicho flagelo que perjudica a la población peruana. ¿Qué balance hace de tales esfuerzos de colaboración internacional? ¿La diplomacia funciona?

La corrupción y la inseguridad ciudadana son desafíos multidimensionales, que vienen afectando profundamente el desarrollo del Perú y la estabilidad de la región. Si a cifras nos remitimos, la percepción de la corrupción en el Perú ha aumentado de un 23.8% en 2018 a un 52.3% en 2023; y le ha generado al Estado pérdidas de S/ 24, 267 millones de soles, que representa un 12.7% del gasto público; mientras que, según la Policía Nacional del Perú, los homicidios tuvieron un incremento del 125% desde 2019, lo que representa un total de 2, 509 muertes en el 2024. Como diplomático, estoy convencido de que una forma de abordar estas cuestiones es a través del fortalecimiento de los mecanismos internacionales de cooperación como la Cumbre de las Américas o los Encuentros Regionales Andinos.

Durante la Cumbre de las Américas del 2018 se adoptó el “Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, que estableció: 1) fortalecer las instituciones democráticas, 2) promover la transparencia en la gestión pública y 3) fomentar la cooperación judicial entre los Estados miembros. No obstante, la ejecución de estos acuerdos se ha desarrollado de forma desigual. Aunque algunos países lograron avances significativos – como reformas en sus sistemas judiciales – otros enfrentaron limitaciones debido a factores políticos internos o la falta de recursos.

Por su parte, en el reciente Encuentro Regional Andino (2024) los países acordaron fortalecer los canales de cooperación mediante: La creación de una plataforma regional de intercambio de información para combatir el lavado de activos y las redes criminales, el fortalecimiento de la Comunidad Andina de Fiscales para promover investigaciones conjuntas, y la capacitación técnica de las fuerzas de seguridad para enfrentar amenazas como el narcotráfico y el contrabando. Por tanto, es clave ahora avanzar en los procesos de implementación en cada uno de los países, armonizando las normas regionales con el derecho interno y generar mayor confianza en las instituciones. Quiero hacer énfasis en que la diplomacia sí funciona, pero no debemos caer en la ingenuidad. Es necesario establecer ciertas condiciones que traducirán los esfuerzos internacionales en acciones y resultados concretos para la población. En primer lugar, es sustancial la voluntad política de los gobiernos. Segundo, la lucha contra los desafíos transnacionales – como la corrupción y el crimen organizado transnacional – exige una integración efectiva de esfuerzos regionales, esto es, una coordinación y concertación regional de las fuerzas del orden. Es indispensable superar las barreras burocráticas y garantizar un flujo constante de información entre los Estados.

Finalmente, la diplomacia debe complementarse con el empoderamiento de la sociedad civil. La participación ciudadana, a través de la supervisión y la presión social, son herramientas fundamentales para garantizar que los compromisos internacionales tengan resultados concretos.