I Parte Siglos XVI – XIX

En el mes de la Patria, este artículo está dedicado a los personajes afrodescendientes, que han trascendido a lo largo de casi 500 años, enriqueciendo nuestro crisol cultural, con su sapiencia, su talento, su valentía, su arte, y su santidad.

Precisamente, escuchar música criolla, comer picarones, o un turrón de doña Pepa, nos remonta al pasado, como herederos del sabroso mestizaje, al que ellos contribuyeron enormemente, y que me motivó a indagar sobre algunos conocidos, olvidados, y hasta desconocidos personajes de nuestra historia.

En esta primera parte, me referiré al periodo comprendido entre los siglos XVI a XIX.

Como saben, el Perú fue la sede más importante del Virreinato español en Sudamérica, y como tal, la atención de la Corona estuvo concentrada en fortalecer su poder en tierras donde las riquezas inconmensurables que encontraron fueran explotadas solo por los españoles, evitando la participación de Portugal o de Inglaterra; así, la llegada masiva de peninsulares, lo fue también con esclavos africanos; en 1502 llegaron los primeros africanos traídos a América, y para finales de siglo ya sumaban 100.000 (Restall: 2003: 54), dando inicio al mestizaje no solo entre españoles e indígenas, sino también con la población negra; una mezcla “racial” que no estuvo prevista en el modelo contemplado desde el inicio de la conquista, de ahí que el dicho “El que no tiene de Inga tiene de Mandinga” lo resume muy bien, de modo que a los hijos resultantes, se les aplicó la crudeza del sistema social de castas, desestimando la compleja sociedad que se había gestado, obligándolos a coexistir dentro del encasillamiento, lo que traslapaba su complejidad y su riqueza.

El sistema de castas impuesto, conllevaba una legislación creada para mantener el modelo inicial, pero que muchas veces fue contradictoria, y muy difícil de cumplir; así, los mestizos hijos de padre español y madre indígena pagaban tributo; mientras que los mulatos, hijos de padre español y de madre negra esclava, fueron considerados esclavos; en cambio los zambos, es decir los hijos de padre negro y madre indígena, fueron los que con mejor suerte corrieron, ya que como su madre era libre, ellos también lo fueron, no obstante ser su padre un esclavo, y por no ser estrictamente indígenas, no pagaban tributo alguno.

En cuanto a sus ubicaciones laborales; al inicio del Virreinato, los mestizos y los mulatos se desempeñaron en oficios menores tales como barberos, ayudantes de artesanos, agricultores, aguateros, cocheros, etc., las mujeres como sirvientas, cocineras, lavanderas, y en un estatus mejor, como costureras; jamás en oficios importantes o en cargos públicos. En los siglos siguientes, su ubicación laboral fue cambiando y ampliándose, pero siempre enmarcado bajo diversas formas de opresión y explotación; situación que no cambió luego de la Independencia y de la abolición de la esclavitud, acentuándose durante la plutocracia republicana, y hasta bien entrado el siglo XX, ya que no habían sido considerados como miembros de la sociedad civil, y si bien algunas de estas actividades laborales fueron libres, todas fueron de alta competencia en el restringido mercado de trabajo urbano, ya que la mayoría estaba dedicada al servicio doméstico; razón por la cual el maltrato, discriminación y la marginación se hicieron más fuertes; situación irresoluble, pese al decreto de libertad de vientre de agosto de 1821, del Libertador José de San Martín, y los intentos abolicionistas contenidos en la Constitución liberal del 12 de noviembre de 1823 que consagraba “Nadie nace esclavo en el Perú; ni de nuevo puede entrar en él, alguno de esta condición. Queda abolido el comercio de negros”, porque si bien la ideología liberal había calado en los juristas de la época, la realidad no correspondía a lo expresado con “la libertad de vientres” de San Martín, ni con esta carta constitucional, pues se dieron reglamentos que contravenían la Constitución y hacían posible, en la práctica, la continuación de la esclavitud.

La abolición de la esclavitud se concreta el 3 de diciembre de 1854, durante el gobierno del mariscal Ramón Castilla con un decreto que decía: “Los varones y las mujeres tenidos hasta ahora, en el Perú, por esclavos o por siervos libertos, sea que su condición provenga de haber sido enajenado como tales o de haber nacido de vientres esclavos, sea que de cualquier modo se hallen sujetos a servidumbre perpetua o temporal: todos, sin distinción de edad, son desde hoy y para siempre eternamente libres. Dado en casa del Supremo Gobierno en Huancayo a 3 de diciembre de 1854. Ramón Castilla”; pero para lograrlo, el Estado tuvo que realizar una compra masiva de los afrodescendientes a los poderosos hacendados, a la que llamaron “indemnización”, gracias a la bonanza económica que se gozaba como consecuencia de los ingresos del guano.

Como podemos ver, el “camino de la libertad” fue sinuoso, intrincado y complejo; lanzaba a los ex esclavos a la vida social sin que sus derechos y obligaciones emanados de la libertad se arraigaran en su práctica social porque hasta ese instante, lo negro era sinónimo de plebe, incultura, barbarie, degradación, siendo habitual escuchar por calles y plazas todo tipo de censuras en contra de lo africano, estigmatizando y privando del acceso a los círculos de la cultura académica, y de mejores ubicaciones laborales y sociales. Empero el camino de la igualdad, aún está recorriéndose, superar la estigmatización cultural, para lograr mejores oportunidades, es aún una tarea pendiente.

Pese a estas dificultades y barreras, los zambos y mulatos, contribuyeron al fortalecimiento de la economía y la configuración de la cultura en la sociedad contemporánea. Y como en todo orden de cosas, existen las excepciones. Revisando la historia desde el inicio de la colonia, hasta principios del siglo XX, encuentro que algunos de afrodescendientes (zambos y mulatos), fueron insignes personajes en la Historia del Perú, hoy casi olvidados, y muchos desconocidos -salvo San Martín de Porres y Ricardo Palma-, como veremos más adelante.

Esbozo una “lista” de algunos de ellos:

San Martín de Porres, (Lima, 9 de diciembre de 1579, Ib. – 3 de noviembre de 1639), el primer Santo mulato del Nuevo Mundo, cuya madre fue una mulata libre, razón por la cual no fue esclavo. Su vida adulta transcurrió en el Claustro de la Orden de Santo Domingo en Lima, a donde ingresó en calidad de donado, es decir al servicio del convento de la Orden, por un tiempo determinado en virtud de votos particulares, y sin contraprestación alguna, a cambio de lo cual recibía alimento, vestimenta y alojamiento a cambio de trabajar como criado, de ahí su representación gráfica con una escoba, por la que también lo llaman “Fray escoba”. Vestía un hábito o ropón talar sobre el cual llevaban algún distintivo de la orden. Su tiempo de permanencia al servicio de la comunidad dependía de su voto o promesa, o simplemente producto de las circunstancias, de la fuerza de los hechos que lo llevaron a los altares del mundo católico. En 1603, fue aceptado como un hermano más de la congregación. Su santidad va más allá de los portentos que se le atribuyen, como las sanaciones sorprendentes dada sus destrezas como cirujano, o la anécdota de reunir en paz alrededor de un plato de comida a perro, pericote y gato, superando su instinto natural; el hecho es que logró en pleno siglo XVII, ser respetado, querido y elevado a los altares, por sus enormes talentos.

Santiago de Cárdenas, (Lima, 1746 – Ib. ¿1766?), cuarterón, es decir mulato por el lado materno; fue también llamado Santiago el volador, o Santiago el Pajarero, un autodidacta sin precedentes en la ciencia colonial hispanoamericana. Hoy rescatado del olvido por los hermanos Luciano y Marcelo Stucchi -físico y biólogo, respectivamente-, en su libro “Navegar por los aires”, recuperan su trabajo científico, valorando su minucioso análisis empírico y teórico, lo presentan como lo que fue, un auténtico precursor de la aviación, que se dedicó al estudio de las aves, con el propósito de demostrar que el hombre podía volar apoyado en un artefacto; adelantado en más de un siglo a los registros oficiales de la aviación; y también de la Ornitología peruana; su gran inteligencia, le permitió diseñar el primer aparato volador de la historia del Perú; y su capacidad de observación de las aves marinas y de rapiña andinas, lo colocan como el primer científico de esta rama. Su sorprendente trabajo sobrevivió a la indiferencia académica, aunque desgraciadamente gran parte se perdió a mediados del siglo XX; sin embargo, las transcripciones realizadas por la Fuerza Aérea del Perú en 1937 y, parcialmente, por Ricardo Palma en 1878 han permitido rescatar a esta mente excepcional, que los hermanos Stucchi, lo hacen con toda justicia.

Micaela Bastidas Puyucahua (Tamburco, 23 de junio de 1744-Cuzco, 18 de mayo de 1781). La célebre esposa y mano derecha del Cacique indígena José Gabriel Condorcanqui Noguera; cuyo liderazgo en la estrategia militar de la campaña de la rebelión indígena de 1780, fue fundamental, como notable y decisiva lo fue en la organización en la organización y administración de los recursos humanos y materiales. Si bien, su fisonomía fue representada como una indígena, en realidad fue zamba, hija de un ex esclavo llamado Manuel Bastidas, descendiente de africanos y de la indígena Josefa Puyucahua, por eso recibió el apodo de «zamba», según el registro en la causa seguida en su contra luego de su captura. Como parte de las celebraciones del Bicentenario, el Banco Central de Reserva ha acuñado una moneda con su rostro real, o por lo menos una mejor representación de ella.

Juan Manuel Valdés, (Lima; 1767 – Ib. 29 de julio de 1843) médico, escritor, poeta, docente universitario, y diputado por Lima en 1829, 1831, 1832. Fue hijo natural de un músico mestizo, y de una mujer de ascendencia africana. Sus padrinos lo ayudaron a ingresar al colegio de San Ildefonso, o Pontificia universidad de San Ildefonso, -hoy ya inexistente-, a cargo de los Padres Agustinos, donde perfeccionó el manejo del Latín. En 1778, a los 21 años, se recibió de cirujano latino, es decir trataba las enfermedades llamadas externas; para lo cual se requería de habilidades y destrezas manuales propias de la cirugía; ya que los estudios de Medicina, le estaban vedados por su condición de mulato en el sistema de castas virreinal; pero esto lejos de aminalarlo, procedió a estudiar Medicina de manera informal bajo los auspicios del protomédico Hipólito Unanue. En 1792, Unanue le concedió una licencia especial para ejercer la medicina, a pesar de no contar con el título. Se hizo de una gran clientela y reputación, además de aprender inglés, italiano y francés. Finalmente, en 1806 una Real Cédula de Carlos IV le otorgó la dispensa para que pudiera ingresar a la Real y Pontificia Universidad de San Marcos. Ya ejerciendo la Medicina, fue médico titular de varios hospitales y asentó su reputación en Perú y más allá, siendo inscrito como miembro correspondiente de la Real Academia Médica Matritense en 1816. Apoyó la causa libertadora, a la cual dedicó varios poemas. A partir de 1835 hasta su muerte, fue protomédico general del Perú.

José Gil de Castro y Morales (Lima, 6 de septiembre de 1785 – Ib. 1841), conocido como “el mulato Gil de Castro”, fue un destacado pintor, gran retratista de personajes del Virreinato y luego de la República, con un enorme talento, reconocido principalmente en el Perú, en Chile y en Argentina. Su padre fue un criollo, y su madre una esclava. Su nombre fue José Gil y sus apellidos De Castro y Morales, y no como se cree que Gil fue su apellido. Además de pintor, fue cosmógrafo, ingeniero y topógrafo. Ante los aires de independencia en el continente, se alistó en el Ejército Libertador; y luego fue nombrado cartógrafo, topógrafo y capitán del Cuerpo de Ingenieros, cosmógrafo y proto-autografista de Bernardo O’Higgins, siendo nombrado además como miembro de la Legión del Mérito. Su obra pictórica fue básicamente retratista, y de personajes de la élite social y política; sin embargo, retrató al Mártir José Olaya Balandra, el humilde y valeroso pescador chorrillano, ubicándolo en un lugar de honor.

Francisco Panizo, «El cocinero del Libertador», fue un esclavo negro bozal (nacimiento fecha desconocida – Cabo Verde, África – Lima, 1830, fue un exquisito cocinero famoso entre las familias aristocráticas de Lima, arte por el cual llegó a ser el cocinero del Estado Mayor de José de San Martín. Ante la noticia de la llegada del Ejército Libertador, y las promesas de libertad si se unían a dicho Ejército, muchos esclavos se fugaron de las Haciendas y casas; entre ellos Francisco Panizo, que lo hace de la Hacienda “La Maranga” (actual distrito de San Miguel) -cuyos dueños eran Tomás Panizo, y María Ramírez de Panizo-; quien se presenta ante el Generalísimo José de San Martín en Huaura, que se entera de sus habilidades gastronómicas -famoso por su Pepián de camarones-, lo invita cocinar para él y sus oficiales, y así se integra a la campaña libertadora, ya que semejante tarea empezaba por comer bien.

Producida la independencia; San Martín le entrega una Carta de libertad que lo declaraba hombre libre, y una medalla en premio a su valor con la leyenda: “El valor es mi divisa”, y en el reverso “A las partidas de las Guerrillas de la Independencia”; luego de la partida de José de San Martín del Perú, y ya licenciado del ejército, precedido por su fama de excelente cocinero, fue contratado por Don José de La Riva Agüero (el primer Presidente del Perú), y al término de su breve mandato (febrero a junio de 1823), pasó a trabajar para el General Juan Pardo de Zela, distinguido militar español, que en 1823 se había unido a la Expedición Libertadora de José de San Martín, participando en diversas batallas en defensa de la Patria, inclusive después de la partida del libertador.

Pero estas circunstancias no desanimaron a los Panizo, sus antiguos esclavizadores, y en la primera oportunidad convencieron a su patrón, para que lo “preste” con la finalidad de que cocine para el cumpleaños de la señora; lamentablemente accediendo al pedido, confiado en la carta de libertad otorgada por San Martín. Ni bien traspasado el umbral de la Hacienda, el célebre cocinero fue apresado y confinado a un oscuro calabozo, en venganza por la huida. Tras una batalla judicial de 7 años, plagada de tinterilladas, y asistido por un Defensor de menores y de pobres, en 1830, logra justicia, pero demasiado tarde, el día de su liberación, el 10 de agosto de 1830, el Escribano acompañado de una escolta, se fue a la Hacienda a liberarlo, pero lo encuentra moribundo en el calabozo, echado sobre unos trapos sucios, muy maltratado, llevando al cuello la medalla recibida de San Martín; este patriota falleció al día siguiente, el 11, libre ya de la injusticia, y con su dignidad inquebrantada.

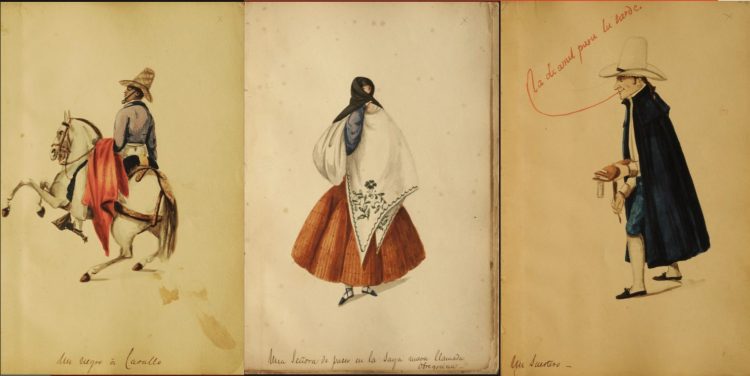

Francisco Fierro Palas, conocido como Pancho Fierro (Lima, 5 de octubre de 1809 – Ib. 28 de julio de 1879) acuarelista mulato limeño, hijo de una esclava de la casa de la familia paterna, cuyas coloridas estampas costumbristas, le dieron título para llamarlo «el Goya peruano» (Angélica Palma 1958: 88 y 92); pero lejos de ser un hombre adinerado, dada la fama de sus obras, se mantenía a través de ellas, vendiéndolas en la calle, pintando a quien se lo pidiera, algo así como «souvenirs», pintados a mano alzada, instantáneos, irrepetibles, auténticos, que eran la delicia de los paseantes y en especial de los extranjeros, y gracias ello su obra se encuentra por el mundo; que nos permite contar con historia gráfica de la época, que perennizó los tipos y costumbres de Lima, de finales del periodo virreinal y de las primeras décadas de la República.

A través de la acuarela, su talento intuitivo caracterizó a las tapadas, militares, vivanderas, clérigos religiosos entre otros, retrató tipos y costumbres que abarca todas las clases sociales, pintándolas en un solo trazo, transmitiéndonos la imagen de un mundo pintoresco, con inigualable gracia espontánea y marcado humorismo que lo distinguió de sus imitadores, a pesar de que no acostumbraba a firmar sus acuarelas, su estilo e inspiración fueron inconfundibles.

José Bernardo Alcedo Retuerto (también Alzedo), (Lima, 20 de agosto de 1788 – Ib. 28 de diciembre de 1878), músico y compositor afroperuano, está considerado como el más importante compositor peruano del siglo XIX. Su formación musical empezó a temprana edad, con las enseñanzas del musicólogo y prestigioso sacerdote de la Orden de San Agustín, fray Cipriano Aguilar, y luego con el dominico fray Pascual Nieves. Ya adulto junto al poeta José de la Torre Ugarte, creó la canción La Chicha, tema muy popular que era cantado antes del Himno nacional. En 1821 participó, junto a De la Torre Ugarte, en el concurso que organizó don José de San Martín, para elegir el Himno Nacional del Perú, su versión fue la ganadora, entre 6 composiciones más.

En 1822 viajó a Chile donde siguió dedicándose a la música, y en 1833 ingresó al coro de la Catedral de Santiago, donde fue Maestro durante 18 años. En 1864, de regreso al Perú, su labor musical no se frenó, trabajando hasta una edad muy avanzada, componiendo canciones religiosas y patrióticas, entre estas destacan “Canción a la batalla de Ayacucho” y “El Dos de Mayo”. Alcedo es elegido como primer vicepresidente de la sociedad filarmónica en 1867 y designado un año después presidente honorario vitalicio de dicha institución. Publica en 1869 su “Filosofía elemental de la música” y dos años más tarde, en la iglesia de la Merced, ejecuta con notable éxito su obra Miserere. Sus restos reposan en el Panteón de los Próceres.

Manuel Atanasio Fuentes Delgado (Lima, 2 de mayo de 1820 – Ib. 2 de enero de 1889) fue un literato, excelente cultor de la sátira política y el género histórico, periodista, jurisconsulto y catedrático de medicina legal. Fue conocido por su seudónimo de «El Murciélago». Está incluido en esta lista, porque acusaba inocultables raíces africanas en sus rasgos físicos —nariz achatada, cabello ensortijado, ojos enarcados y labios gruesos—, aunque nunca lo mencionaran.

El Murciélago era un apasionado limeñista, un animador de la vida cultural de la ciudad, gestor de la gran muestra que se desarrolló en el Parque de la Exposición en 1872 y que exhibió las riquezas y progresos del país. Esta labor la complementó con un encomiable trabajo de editor e impresor (llegó a tener imprenta propia en su casa de la calle La Rifa, actual jirón Miró Quesada 360); sin embargo al no existir en Lima grabadores calificados, no dudó en viajar a París para publicar la que sería su obra mayor: “Lima, apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres”, una gran trabajo que compiló las tradiciones limeñas, pero que a la vez expresaba en los peores términos, las costumbres de las clases bajas, de su propensión al licor, de sus carnavales, de sus escandalosos pregones y de sus combinaciones raciales, el “indio”, el “chino cholo”, “el negro” o el “chino prieto”, a pesar de que él mismo tenía rasgos de origen africano. Fuentes no hizo ningún esfuerzo para comprender que aquellas limitaciones eran culturales, efectos y no causas; pero hay que entender que fue un hombre su época, no lo podemos juzgar con los estándares culturales y normativos de hoy.

Fuentes fue un escritor combativo, de talante confrontacional marcado de humor satírico, su crítica mordaz no tenía límite, como decimos hoy “directo a la yugular”, que expresaba en caricaturas o en verso demoledoras, publicadas a través de la prensa, propios de quien se consideraba un verdadero «quiróptero insectívoro», acorde con una etapa de constantes pugnas políticas que enfrentaban a caudillos como Castilla, Echenique y Vivanco.

Manuel Ricardo Palma y Carrillo, (Lima, 7 de febrero de 1833 – Ib. 6 de octubre de 1919) mejor conocido como Ricardo Palma, es el más famoso escritor costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano, vigente en la memoria popular, principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica reunidos en el libro Tradiciones peruanas, escritas a partir de plasmar en éstas, la riqueza cultural del Perú, un precioso crisol criollo, en cuya sustancia estaba presente el negro africano incorporado a la peruanidad; en efecto lo negro está presente en la obra de Palma, de muy diversas formas y calidades, ya que desde muy joven se identificó con la penosa suerte de los esclavos, lo que explica porque las tradiciones están referidas casi todas al tiempo del Virreinato, cuando la esclavitud llegó a sus más altos niveles.

En esa línea de desarrollo literario, negros son algunos protagonistas de esos relatos, pero no de perfil sumiso, librados a la voluntad de sus amos, sino de actitudes autónomas y muy originales. Por otro lado, Palma no negó su ancestro negro, pero, como muchos peruanos, tampoco lo hizo público, pues reconocer una ascendencia tan poco valorada en su época constituía un desafío a la sociedad. José Gálvez, dice de él: “Castizo por su manera, peruanísimo por su creación, criollo por su típico ingenio, Palma tiene dentro de sus características esenciales, que le hacen el más peruano de nuestros escritores, el sentido universalista de su romanticismo sentimental y de su tendencia filosófica volteriana y enciclopedista”.

Un dato no menor, es que en la Guerra de independencia, integraron en significativa proporción numérica, los ejércitos tanto patriota (Húsares del Perú), como realista. Igualmente durante la Guerra del Pacífico, es famosa la tripulación negra abordo del Monitor Huáscar, siendo el Grumete Alberto Medina Cecilia, el último sobreviviente de la plana menor, y en cuyo honor, la Escuela de Grumetes de la MGP, lleva su nombre.

Referencias bibliográficas.

• ACEVEDO, Edberto Oscar. El protector de indios en el Perú (hacia fines del régimen español). En: IX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Madrid, 5 a 10 de febrero de 1990: actas y estudios, v. 2. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense, 1991, p. 29-54.

• BURGA, Manuel. La Hacienda en el Perú 1850 – 1930 (Evidencias y métodos). Lima, Editorial San Marcos 1978.

• BOWSER, FRDERICK P.: El esclavo africano en el Perú colonial (1524-1650). Stanford University Press, 1974

• DEL BUSTO, José Antonio. «Los virreyes: vida y obra», en Historia General del Perú, vol. V, Lima, Brasa, 1994.

• FLORES GALINDO, Alberto. Aristocracia y Plebe (Lima 1760 – 1830). Lima, Mosca Azul editores, 1984.

• HOLGUÍN CALLO, Oswaldo: Tiempos de infancia y bohemia. Ricardo Palma (1833-1860). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (Fondo Editorial), 1994.

• RESTALL, M. (2003). Seven Myths of the Spanish Conquest. 1st ed. Nueva York: Oxford University Press.

• PALMA, Angélica: Ricardo Palma. Buenos Aires: Ediciones Argentinas «Cóndor», 1933.

• STUCCHI, LUCIANO Y STUCCHI, MARCELO. 2019. Navegar por los aires. Análisis físico y biológico del sistema propuesto por Santiago de Cárdenas en el siglo XVIII. Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico.

• TORD, JAVIER Y CARLOS LAZO. Cimarrones, Palenques y Bandoleros en el Perú Colonial. Lima, fondo editorial BPHES, 1981.

• TAURO DEL PINO, Alberto: Enciclopedia ilustrada del Perú. Síntesis del conocimiento integral del Perú, desde sus orígenes hasta la actualidad. Lima: PEISA, 1987. 6 vols.

La imagen es de dominio público, del acuarelista Pancho Fierro «NEGROS CHALAS EN EL DÍA DEL CORPUS»/FRANCISCO “PANCHO” FIERRO/ACUARELA SOBRE PAPEL/23X30.7 CM/2 DE JUNIO DE 1836

Portada: Acuarelas de Pancho Fierro

De izq a der.

Negro a Cavallo,

La Tapada-Una Señora de paseo en la saya nueva llamada obregosina

El Suertero.