Il proposito trascendente degli Stati Uniti:

dal Destino Manifesto alla Dottrina Monroe fino all’Era Trump

Gli Stati Uniti hanno costruito la propria identità nazionale attorno all’idea di essere un popolo scelto, con un proposito divino e trascendente che guida la loro storia e il loro ruolo nel mondo. Dal Destino Manifesto di John L. O’Sullivan nel XIX secolo fino alle promesse di leadership globale di Donald Trump, la nazione ha cercato una giustificazione morale e spirituale per promuovere il proprio progresso e la propria espansione. Questo proposito è alla base delle decisioni politiche, economiche e culturali di questo Paese nel corso del tempo.

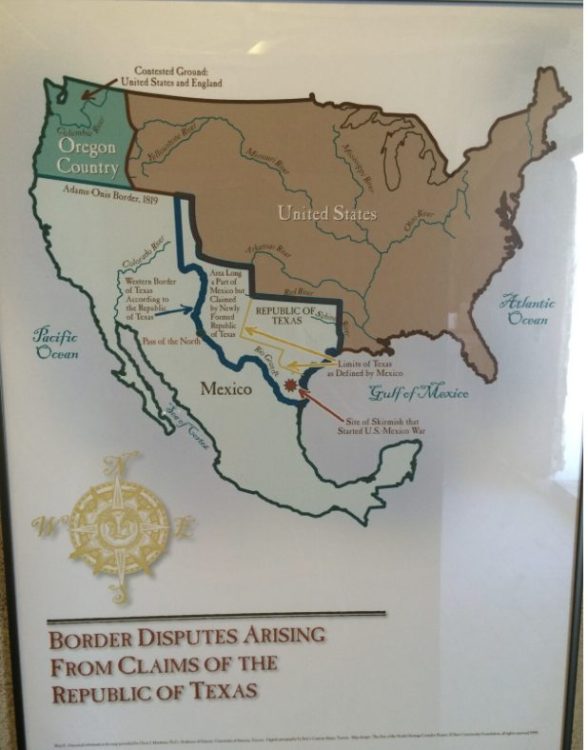

Nel 1845, John L. O’Sullivan coniò il termine «Destino Manifesto», un’ideologia che giustificava l’espansione degli Stati Uniti verso ovest come un mandato divino. Questo concetto, profondamente legato al puritanesimo protestante, proclamava che il popolo americano avesse la responsabilità di civilizzare e democratizzare il continente.

Di quegli anni sono l’annessione del Texas (1845) e la Guerra con il Messico (1846-1848), che portarono all’estensione delle frontiere verso sud-ovest. Furono i coloni che, sotto la veste di “portatori di progresso” e modernità, si contrapposero alle popolazioni indigene e messicane, le quali vivevano la loro cosmovisione senza fornire quella ricchezza che il governo messicano si aspettava.

Questo proposito trascendente fu alimentato non solo da una narrativa spirituale, ma anche da una necessità economica. Dopo il Panico del 1819, l’espansione offrì una via di fuga per gli agricoltori impoveriti e un’opportunità per costruire una nuova vita su terre fertili e ricche di risorse.

Il parallelismo con il presente

L’eredità del Destino Manifesto persiste nella narrativa moderna degli Stati Uniti. L’idea di essere un popolo scelto da Dio si è evoluta, ma continua a plasmare la percezione che gli americani hanno di sé stessi e del loro ruolo nel mondo.

L’arrivo di Trump alla presidenza ha segnato un ritorno al nazionalismo economico e culturale. Per molti dei suoi sostenitori, Trump incarna la figura di un leader che salva gli Stati Uniti dalle «minacce esterne» (Cina, globalizzazione, immigrazione); riafferma i valori tradizionali, come il patriottismo, l’indipendenza e la leadership globale. Uno stimolo chiaro è lo slogan «Make America Great Again», che risuona come una versione moderna del Destino Manifesto.

L’arrivo di Trump alla presidenza ha segnato un ritorno al nazionalismo economico e culturale. Per molti dei suoi sostenitori, Trump incarna la figura di un leader che salva gli Stati Uniti dalle «minacce esterne» (Cina, globalizzazione, immigrazione); riafferma i valori tradizionali, come il patriottismo, l’indipendenza e la leadership globale. Uno stimolo chiaro è lo slogan «Make America Great Again», che risuona come una versione moderna del Destino Manifesto.

La percezione di Trump come un leader quasi messianico si rafforza nella sua capacità di sopravvivere politicamente ad attacchi, processi giudiziari e controversie, il che, per molti, simboleggia un proposito divino che lo spinge a «restaurare la grandezza della nazione». Il fatto di essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio davanti a tutti, anche in diretta televisiva, ha contribuito a generare una fiducia trascendente.

Gli Stati Uniti hanno dimostrato, nel corso della loro storia, un bisogno costante di un proposito trascendente. Questo proposito non mobilita solo i loro leader, ma anche il loro popolo, dai pionieri che colonizzarono il Texas e spostarono le popolazioni indigene, ai soldati che combatterono in due guerre mondiali sotto l’ideale di «salvare la democrazia.»

Nel presente, questa narrativa si adatta a nuove sfide, come la competizione con la Cina, il progresso tecnologico e la polarizzazione interna.

Il parallelismo tra il passato (Destino Manifesto) e il presente (l’era Trump) non è casuale. Entrambi i momenti riflettono come gli Stati Uniti, in tempi di crisi o trasformazione, ricorrano all’idea di essere un popolo scelto con una missione globale. Che si tratti di espandersi territorialmente, dominare il commercio mondiale o guidare la democrazia, questo proposito è stato una forza costante nella loro identità nazionale.

Dal Destino Manifesto al dominio continentale: la colonizzazione del Texas

L’annessione del Texas agli Stati Uniti nel 1845 è spesso presentata come un’espansione territoriale motivata dal Destino Manifesto, ma sin dall’inizio fu un processo facilitato dalle stesse autorità messicane. Non si trattò di un’invasione iniziale, bensì di un accordo strategico per popolare e sviluppare una regione che il Messico considerava sottoutilizzata.

Dopo aver ottenuto l’indipendenza dalla Spagna nel 1821, il Messico possedeva vasti territori scarsamente popolati nel nord, incluso il Texas. Con l’obiettivo di consolidare il controllo su queste regioni e contrastare la pressione delle tribù indigene come i Comanche, il governo messicano promosse una politica di colonizzazione straniera:

a) si offrivano terre a basso costo ed esenzioni fiscali ai coloni che accettavano di stabilirsi nel territorio e di lavorare quelle terre;

b) i coloni dovevano inoltre giurare fedeltà al Messico e adottare il cattolicesimo.

Un nordamericano, Stephen F. Austin, fu la figura chiave nell’attuazione di questa politica di «colonizzazione straniera». A partire dal 1821, Austin ricevette l’incarico dal governatore messicano del Texas, Antonio María Martínez, di fondare una colonia nella regione. Ai coloni venivano concesse grandi estensioni di terra (640 acri per capofamiglia, con incentivi per ogni membro aggiuntivo della famiglia).

Un nordamericano, Stephen F. Austin, fu la figura chiave nell’attuazione di questa politica di «colonizzazione straniera». A partire dal 1821, Austin ricevette l’incarico dal governatore messicano del Texas, Antonio María Martínez, di fondare una colonia nella regione. Ai coloni venivano concesse grandi estensioni di terra (640 acri per capofamiglia, con incentivi per ogni membro aggiuntivo della famiglia).

Il ruolo di Austin era quello di agire come mediatore e riceveva una tariffa di 12½ centesimi per acro per i suoi servizi, il che gli conferì sia potere economico che politico nella regione. Inoltre, come responsabile dei coloni, stabilì una sorta di codice di condotta che tutti i coloni dovevano rispettare.

Si può considerare un’invasione?

Il Messico permise questo flusso migratorio, credendo che i coloni angloamericani avrebbero rafforzato il controllo sul Texas, ottenendo maggiore produzione e introiti economici. Tuttavia, questa politica ebbe conseguenze impreviste: l’arrivo massiccio di coloni superò rapidamente la popolazione locale messicana, alterando la demografia e la cultura della regione. I coloni iniziarono a opporsi alle leggi messicane, in particolare a quelle relative al divieto di schiavitù.

Nonostante gli accordi legali che formalizzavano i titoli di proprietà, la loro permanenza e la composizione familiare, il rapporto con il governo messicano si deteriorò a causa di alcune richieste:

- Conversione al cattolicesimo e fedeltà alla bandiera messicana: molti coloni mantennero le loro pratiche protestanti e l’identità del loro paese d’origine, in particolare irlandesi e tedeschi.

- Abolizione della schiavitù nel Messico nel 1829: ciò generò tensioni, poiché molti coloni dipendevano dagli schiavi per l’agricoltura.

- La Rivoluzione del Texas nel 1835: queste tensioni culminarono con l’inizio della Rivoluzione del Texas, guidata dai coloni angloamericani, che dichiararono la propria indipendenza nel 1836 e successivamente cercarono l’annessione agli Stati Uniti.

La politica ingenua del Messico, unita all’ambizione di ottenere guadagni facili, fu la ragione per cui ciò che iniziò legalmente si trasformò in una grande perdita territoriale. Gli abitanti decisero a quale paese appartenere. Le decisioni politiche del Messico giocarono un ruolo centrale nell’esito di questo processo.

La Dottrina Monroe

“…….Ma con i Governi che hanno dichiarato la loro indipendenza e la mantengono, e la cui indipendenza abbiamo riconosciuto con grande considerazione e su giusti principi, non potremmo vedere qualsiasi intervento con l’obiettivo di opprimerli o di controllare in qualunque modo i loro destini, da parte di qualsiasi potenza europea, sotto nessun’altra luce che come una manifestazione di una disposizione non amichevole verso gli Stati Uniti……” (La Dottrina Monroe (1823) – Estratto del Settimo Messaggio Annuale del presidente Monroe al Congresso, 2 dicembre 1823).

Nella seconda decade del XIX secolo, il mondo stava attraversando trasformazioni significative che segnarono il panorama politico globale. Da un lato, la restaurazione europea dopo le Guerre Napoleoniche (1815): il Congresso di Vienna (1815) restaurò le monarchie europee e consolidò l’influenza delle grandi potenze del continente: Regno Unito, Austria, Russia, Prussia e Francia. Dall’altro lato, il sistema della Santa Alleanza, guidato dalla Russia, cercava di intervenire in qualsiasi paese che sfidasse l’ordine monarchico, minacciando potenzialmente le giovani repubbliche dell’America Latina.

Le colonie spagnole in America avevano avviato i loro processi di indipendenza dal 1810, ispirandosi alla Rivoluzione Americana (1776) e alla Rivoluzione Francese (1789). Nel 1823, la maggior parte delle colonie spagnole aveva dichiarato la propria indipendenza, ad eccezione di Cuba e Porto Rico. La Spagna, indebolita e con scarse capacità militari, cercava il sostegno della Santa Alleanza per recuperare i propri territori.

Le colonie spagnole in America avevano avviato i loro processi di indipendenza dal 1810, ispirandosi alla Rivoluzione Americana (1776) e alla Rivoluzione Francese (1789). Nel 1823, la maggior parte delle colonie spagnole aveva dichiarato la propria indipendenza, ad eccezione di Cuba e Porto Rico. La Spagna, indebolita e con scarse capacità militari, cercava il sostegno della Santa Alleanza per recuperare i propri territori.

Il Regno Unito, all’epoca principale potenza marittima e commerciale, preferiva repubbliche indipendenti in America Latina per accedere liberamente ai loro mercati, opponendosi all’intervento europeo.

Inoltre, nel suo processo di consolidamento territoriale, gli Stati Uniti avevano acquisito la Louisiana nel 1803 (acquistata dalla Francia) e la Florida nel 1819 (trattato con la Spagna), espandendo significativamente il proprio territorio verso ovest e sud. In queste condizioni, dovevano evitare che potenze europee interferissero nei loro interessi geopolitici, specialmente nei Caraibi e in America Centrale.

Fin dalla presidenza di George Washington, gli Stati Uniti avevano adottato una politica di neutralità nei conflitti europei, ma la Dottrina Monroe segnò un cambiamento verso un approccio più attivo nell’emisfero occidentale. La possibilità che la Spagna tentasse di riconquistare le sue ex colonie, con il sostegno della Santa Alleanza, era vista come una minaccia diretta alla sicurezza e agli interessi degli Stati Uniti. John Quincy Adams, Segretario di Stato di Monroe, fu il principale architetto della dottrina. Sosteneva che gli Stati Uniti dovessero posizionarsi come leader naturale dell’emisfero occidentale, evitando l’intromissione europea. Propose di sfruttare il momento storico per rafforzare i legami con le nuove repubbliche dell’America Latina.

Il discorso di Monroe al Congresso il 2 dicembre 1823 non era solo una dichiarazione di principi per gli Stati Uniti, ma un messaggio chiaro all’Europa: l’America non sarebbe stata un campo aperto per nuove colonizzazioni e qualsiasi tentativo di intervento europeo sarebbe stato considerato una minaccia diretta agli interessi statunitensi.

I principi chiave del discorso erano:

- Non intervento reciproco: Gli Stati Uniti non sarebbero intervenuti negli affari interni dell’Europa, ma si aspettavano la stessa reciprocità nell’emisfero occidentale.

- Protezione delle nuove repubbliche: Le nazioni americane indipendenti dovevano rimanere libere dal controllo o dall’influenza europea.

- America agli americani (interpretazione successiva): Anche se non fu espresso letteralmente, il messaggio implicito era che l’emisfero occidentale dovesse essere sotto l’influenza delle nazioni americane, guidate dagli Stati Uniti.

Conclusione

A duecento anni di distanza, quando la maggior parte dei paesi dell’America Latina ha celebrato il proprio Bicentenario, si rivivono circostanze e motivazioni che sembravano ormai superate in un mondo globalizzato.

Un continente e due emisferi. L’emisfero nord, con una strategia chiara: attrarre forza lavoro qualificata, un’economia diversificata che include agricoltura, industria, tecnologia e servizi. Difensore dei propri interessi geopolitici, anche a costo di intervenire in altri paesi. L’emisfero sud, ricco per natura, ma segnato da divisioni interne e dall’uso della forza in politica, come colpi di stato, dalla mancanza di un progetto unificante che trascenda i confini nazionali, e da un insufficiente investimento nelle risorse umane in termini di formazione, salute e civismo.

Gli Stati Uniti, come il governo autocratico cinese diretto dal Partito Comunista, hanno un proposito trascendente. La Cina punta a “tornare a essere un Impero”; unità e direzione sono fondamentali per unire il paese e metterlo in moto. Superare il “secolo dell’umiliazione” e riprendere il suo posto come potenza globale dominante non è un caso: hanno creato la “Belt and Road Initiative” (Iniziativa della Nuova Via della Seta), posizionando la Cina al centro del commercio globale.

L’America Latina, invece, non ha ancora trovato né la formula definitiva né un proposito trascendente. La maggior parte dei paesi ha conosciuto politici populisti, corrotti, bugiardi che hanno scaricato sulla popolazione il peso dei loro errori. Tuttavia, i popoli latinoamericani hanno dimostrato di essere in grado di andare avanti, realizzando veri e propri “miracoli di crescita” con conseguente riduzione della povertà. Ma la riduzione della povertà non dovrebbe essere l’obiettivo finale. L’obiettivo deve essere la prosperità e l’orgoglio di essere un paese unito che cammina verso una meta comune.

L’America Latina ha bisogno di un proposito che trascenda le divisioni interne e i cicli di instabilità. La regione deve ispirarsi alle lezioni della storia e agli esempi di resilienza per costruire un futuro basato su istruzione, innovazione e cooperazione. Solo attraverso uno sforzo collettivo e visionario si potrà trasformare la ricchezza naturale in prosperità sostenibile per tutti.